学术动态

清华大学刘万里与多位合作者探索IgG1进化及在抵御病原体和人类环境适应的作用

作者:刘万里 来源自:中国免疫学会 点击数:6211 发布时间:2024-11-05

2024年10月25日,清华大学生命学院、生命中心、免疫学研究所、膜生物学全国重点实验室的刘万里教授,与国内多位交叉学科合作者(西湖大学医学院陈相军研究员,华大生命科学研究院金鑫研究员,陆军军医大学邓国宏教授,北京大学黄岩谊教授,清华大学生命学院郗乔然研究员,复旦大学上海医学院陆路研究员)在免疫学顶级期刊《自然-免疫学》(Nature Immunology)正式出版研究论文《IGHG1变异体表现出极化分布并增强针对危险致病生物的IgG1抗体防护反应》(An IGHG1 variant exhibits polarized prevalence and confers enhanced IgG1 antibody responses against life-threatening organisms)。

这项研究发现人类记忆性B细胞所主要使用的IgG1型抗原受体(IgG1-BCR)膜联重链的胞内信号转导区ITT-Tyr下游正五位的G396R变异体(rs117518546,IgG1-G396R)在东南亚中南半岛为主的周边地区人群呈现超高频分布,并能增强针对危险致命生物的IgG1型抗体防护反应。整合分析现代人古代个体的遗传学数据和已经灭绝的古智人DNA数据,揭示该变异体最早出现在抗体编码基因组的人种(古智人和现代人)是五万年前的尼安德特古智人,且可能与2022年诺贝尔奖得主Svante Pääbo发现于欧洲巴尔干半岛的尼安德特古智人(Vindija个体)最直接相关。这一发现对于理解来自环境的选择压力如何在万年时空中塑造人群遗传结构,以及适应性免疫系统如何通过调控记忆性B细胞抗原受体IgG1-BCR的跨膜信号转导,来增强人类抵御病原体的免疫力,具有重要的生物医学意义。

环境中的有害生物(包含各类病原体,毒蛇和毒蘑菇等动植物毒素)是人类进化中选择压力的主要来源。人类个体的基因多态性(genetic polymorphism,遗传变异)影响了不同个体对病原体感染的免疫力。理论上,环境中有害生物体的地理分布和攻击强度可以决定与免疫反应相关的遗传变异在全球不同人类族群中的保留与固定频率。作为适应性免疫力的启动器、放大器和记忆性免疫力的储存与提取模块,人类记忆性淋巴细胞的抗原受体复合物的相关遗传变异,极有可能在人类族群中展现出一定的保留和固定痕迹。围绕这个极具挑战性和趣味性的科学问题,刘万里教授与国内外的合作者,以人类IgG1抗体重链编码基因IGHG1的一个单核苷酸级别的基因多态性(rs117518546,IgG1-G396R)为研究起点,开展了一系列由浅入深、交叉学科紧密结合的研究工作。IgG1-G396R影响IgG1型抗原受体膜联重链胞内信号转导区ITT-Tyr下游正五位的编码氨基酸(从不带电最小尺寸甘氨酸G,突变为带正电具有很大氨基酸侧链的精氨酸R)。刘万里团队此前的研究已证实IgG1-G396R为系统性红斑狼疮的新风险因子(Science 2018),也是结直肠癌的新保护因子(JCI 2022)。上述工作发表后,国内外多个研究团队陆续揭示IgG1-G396R在其他临床疾病中的差异性作用。因此,基于上述基础和临床医学研究,分析IgG1-G396R这一遗传多态性在人类种群的分布和起源,并阐明其与疾病易感性及人类进化史的关系,是一个极具科学意义和临床价值的课题。

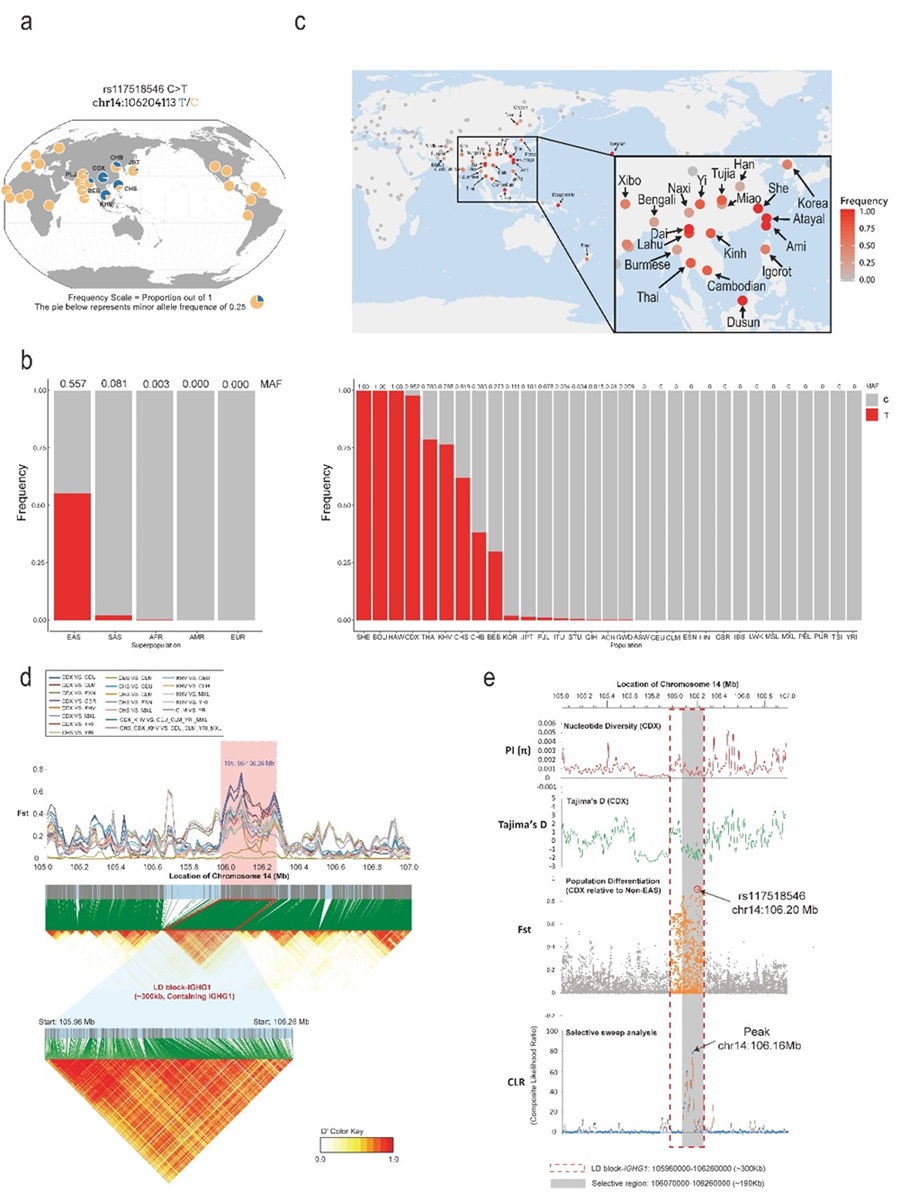

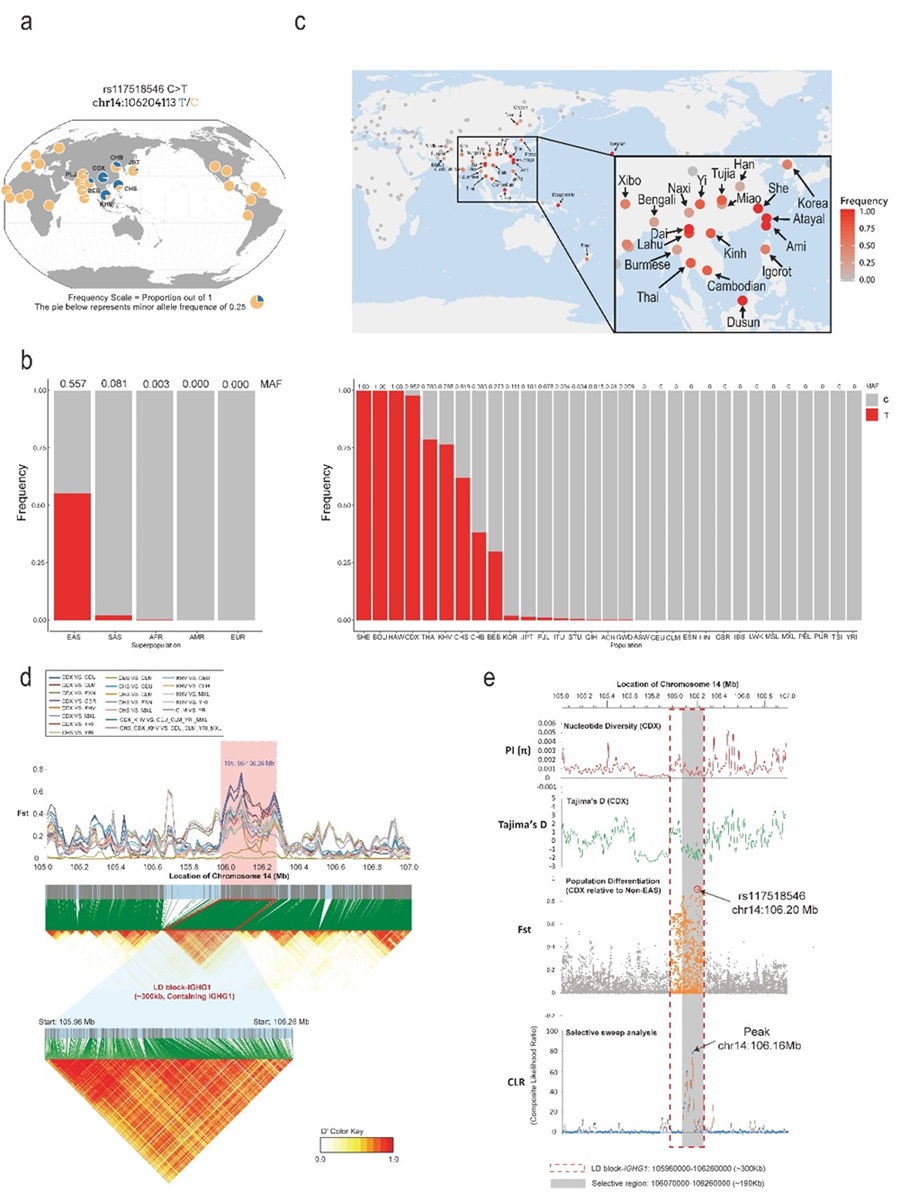

首先,项目联合研究团队分析全球不同大陆和次大陆现代人的超万人级别的大队列人群基因组数据(GnomAD和1000 Genomes),以及小队列但是包含142种稀少人类族群的西蒙斯基因组多样性计划数据库(Simons Genome Diversity Project)。让人意外的发现是,IgG1-G396R变异体在全球人口出现显著两极化分布态势,其在非洲,欧洲,美洲和大洋洲的主体人口中出现频率极低(minor allele frequency,MAF,仅为万分之几),但是在如下族群人口中频率较高:Bougainville population; Hawaiian population; Dusun population in Malaysia; Chinese Dai in Xishuangbanna; She population in China; Thai from Thailand; Kinh in Ho Chi Minh city, Vietnam; Southern Han Chinese, China; Chinese Han in Beijing, China; Bengali in Bangladesh。

形成鲜明对照且极为有趣的是,这些超高频率的人群在地理位置上展现了集中在东南亚中南半岛地区及其周边人群的趋势,但是IgG1-G396R在同为东亚国家的日本、韩国人群中比例明显低于上述地区的人群,并且在同为上述地区的巴布亚新几内亚和澳大利亚土著个体中并未出现,表明IgG1-G396R可能与某些种族人群以及特定区域的地理、历史、生物学的关键事件是紧密关联的(此类事件的本质,此论文尚未可知,尚需进一步交叉学科深入研究)。通过对群体遗传学数据的分析发现IgG1-G396R在上述地区的人群中位于一个约300kb的连锁不平衡(LD,Linkage disequilibrium)区块上,而且具有较高的固定指数(Fst);进一步的基因连锁分析发现在300kb的LD区块中IgG1-G396R位点所在的更为突出的190kb大小的LD区块进一步展现了较低的核苷酸多样性、Tajima D的负值,在选择性清除分析中展现了较高的被选择可能性,上述医学遗传连锁分析揭示以IgG1-G396R为高峰的190-300kb LD区块在进化上受到了强大的正选择压力(图1)。

图1 IgG1-G396R变异体在全球人群中的分布情况及其对IGHG1基因座的影响

为了进一步分析该变异体的起源,研究团队利用现代人类族群和古智人个体的基因数据,对190kb LD区块的IGHG1基因座进行主成分分析,发现其与Vindija和Chagyrskaya,这两个尼安德特古智人个体的基因组聚类最为接近。此外与基因组上其他的随机190kb区段相比,尼安德特人的基因渐渗(genetic introgression)信号在此190 kb LD区块的IGHG1基因座尤为显著。通过比较古智人基因组和现代人基因组的IGHG1基因座及其20kb侧翼区域的单倍型,发现Vindija 和Chagyrskaya尼安德特人与现今东南亚及附近地区人群在进化距离上更为接近。更有趣的是,具体到IgG1-G396R变异体位点本身,研究团队发现Chagyrskaya尼安德特人作为一个古智人个体并不携带IgG1-G396R变异体,而Vindija尼安德特古智人可能是IgG1-G396R变异体的杂合子携带者(此古智人个体,被2022年诺贝尔奖得主Svante Pääbo发现于欧洲巴尔干半岛克罗地亚的Vindija山洞,此个体也被其命名为Vindija尼安德特古智人);且在时间轴线尺度,Chagyrskaya尼安德特人的出现也远早于Vindija尼安德特古智人,虽然一般认为两者有共同的远古祖先。更进一步,针对存在于Vindija尼安德特人基因组中,但在非洲尼日利亚的伊巴丹约鲁巴人中超过90%的个体不存在的基因变异(这代表Vindija尼安德特人基因组中特有的单倍型特征)进行更深入分析,也进一步揭示这种尼安德特人单倍型在现今东南亚及其相关附近地区人群中的频率最高发。最后,通过调查UK千人基因组数据库中与G396R变异体紧密连锁的9个单核苷酸多态位点(SNP),发现这9个SNP的分布与IgG1-G396R高度相似,而且这9个SNP均存在于 Vindija 和 Chagyrskaya 尼安德特古智人的基因组中。综合上述针对古智人的基因组分析和对东南亚主体人群和周边岛屿的土著人群的研究结果表明,IgG1-G396R变异体可能是在尼安德特古智人单倍型背景上富集(假说一),和/或出现在东南亚及其周边人群的古代祖先中(假说二),虽然两个假说并不绝对互斥(图2)。

图2 IgG1- G396R变异体可能源自尼安德特古智人的单倍型背景

为了探索图1中揭示的以IgG1-G396R为高峰的190-300kb LD区块在进化上受到了强大的正选择压力的源泉,并从功能上进一步证明IgG1-G396R携带者的确具有进化选择优势。研究团队在小鼠模型中实施肺炎链球菌,新冠病毒,沙门氏菌,银环蛇蛇毒(α-BGT)等多种低剂量免疫联合高剂量攻毒致死实验,发现IgG1-G396R能够通过增强抗体应答,提高机体对病原微生物及毒蛇毒素的抵抗作用。更重要的是,联合攻关团队通过对中国深圳和武汉的两个COVID-19病例队列以及相应的健康对照进行流调和遗传分析,发现IgG1-G396R与COVID-19的易感性存在显著相关性。更进一步地利用PBMC来源的RNA测序数据,研究团队发现IgG1-G396R与多个B细胞活化相关基因的表达水平显著相关,提示该变异体可能通过增强淋巴细胞的免疫活化来影响机体免疫功能;针对COVID-19病人队列的血清蛋白组学分析也确认IgG1-G396R与多个淋巴细胞的免疫活化相关信号转导蛋白簇的丰度存在显著关联。项目团队在接种新冠疫苗的志愿者临床队列研究中,招募IgG1-396R的纯合携带者和IgG1-396G的纯合携带者,发现IgG1-396R的纯合携带者在接种新冠疫苗后产生的抗体水平和中和抗体效价明显更高,进一步证实IgG1-G396R变异体对人类免疫功能的增强作用。在小鼠新冠感染实验中,研究人员构建了携带人ACE2转基因(hACE2-Tg)和人IgG1-G396R对应小鼠基因突变的基因敲入小鼠(IgG1-G390R-KI),发现hACE2-Tg和IgG1-G390R-KI的双基因修饰小鼠在SARS-CoV-2感染后表现出更强的免疫防御能力。

综上所述,项目联合攻关团队的一系列交叉学科的研究结果揭示了宿主遗传变异作为疾病表型的影响因素的重要性,特别是在新发SARS-CoV-2传染病和其他人类历史上的感染事件中的潜在作用,这些发现为开发新的疫苗策略和治疗手段提供潜在的生物医学理论框架。此外,该研究还揭示环境中的复合型选择压力(含病毒,细菌类病原体,并叠加毒蛇毒蘑菇等动植物毒素),如何在几万年时空中综合包括历史、地理、生物在内的复合型事件因素,完成塑造人类群体的适应性免疫分子的遗传结构提供了新的科学见解和新的研究范式。

清华大学生命学院、生命中心、免疫学研究所、膜生物学全国重点实验室的刘万里教授是论文的首要通讯作者(lead corresponding author),西湖大学医学院陈相军研究员,华大生命科学研究院金鑫研究员,陆军军医大学邓国宏教授,北京大学黄岩谊教授,清华大学生命学院郗乔然研究员,复旦大学上海医学院陆路研究员是本文的共同通讯作者(co-corresponding author)。本研究的完成需要大力整合临床免疫学、基础免疫学、分子进化生物学、分子细胞生物学、古人类学、疫苗学、医学遗传学、传染病学等多学科的交叉优势,因此本项目由国内外多家研究团队,常年攻关,紧密配合,方予完成。作为总结,清华大学孙文博博士,北京大学杨婷玉博士,重庆医科大学孙凤明博士,复旦大学徐巍博士,以及华大生命科学研究院的刘盼红,蓝贤梅和清华大学高吉博士研究生为本论文的共同第一作者。具体来说,清华大学孙文博博士负责分子细胞免疫学和病原体感染免疫学及文章整理工作,北京大学杨婷玉博士负责古人类分子进化分析工作,重庆医科大学孙凤明博士负责分子医学遗传学分析工作,华大生命科学研究院刘盼红、蓝贤梅负责新冠病人临床队列分析,清华大学高吉负责新冠患者测序数据库再分析,复旦大学徐巍博士负责hACE2-Tg和IgG1-G390R-KI的双基因修饰小鼠在BSL-3实验室的攻毒和病理分析工作。研究过程得到来自清华大学张林琦教授,张敬仁教授,韩国成均馆大学Han-Na Kim教授(负责提供并分析韩国新冠病人的万人级别的大型队列数据),中国科学院动物研究所翟巍巍研究员,华中科技大学程范军教授,深圳市第三人民医院王方教授,华大生命科学研究院朱焕焕,陆军军医大学谭文婷副研究员,北京大学庞玉宏副研究员,清华大学梁清泰博士,李翠峰博士,和刘晓航,陈浩泽,李桐博士研究生的大力支持。本研究团队还致谢清华大学王建斌研究员,娄智勇教授,向烨研究员,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的付巧妹研究员,复旦大学BSL-3实验室工作人员(蔡霞,胡高维,焦凡珂,邢立晓和闫妍),澳大利亚悉尼加文医学研究所Owen Siggs博士,荷兰Helen Pickersgill博士,以及泰国朱拉隆功大学、日本东京大学和理化研究所相关科研人员在科学问题讨论和实验材料方法方面的大力协助。项目联合研究团队得到国家自然科学基金委杰青项目、重大研究计划、专项项目、重点项目,国家科技部重点研发计划,北京自然科学基金重点项目,深圳医学科学研究院临床专项项目,清华大学春风基金、清华大学生命科学中心、清华大学免疫学研究所、清华大学万科公卫学院的基金资助。

原文链接:https://doi.org/10.1038/s41590-024-01944-4

这项研究发现人类记忆性B细胞所主要使用的IgG1型抗原受体(IgG1-BCR)膜联重链的胞内信号转导区ITT-Tyr下游正五位的G396R变异体(rs117518546,IgG1-G396R)在东南亚中南半岛为主的周边地区人群呈现超高频分布,并能增强针对危险致命生物的IgG1型抗体防护反应。整合分析现代人古代个体的遗传学数据和已经灭绝的古智人DNA数据,揭示该变异体最早出现在抗体编码基因组的人种(古智人和现代人)是五万年前的尼安德特古智人,且可能与2022年诺贝尔奖得主Svante Pääbo发现于欧洲巴尔干半岛的尼安德特古智人(Vindija个体)最直接相关。这一发现对于理解来自环境的选择压力如何在万年时空中塑造人群遗传结构,以及适应性免疫系统如何通过调控记忆性B细胞抗原受体IgG1-BCR的跨膜信号转导,来增强人类抵御病原体的免疫力,具有重要的生物医学意义。

环境中的有害生物(包含各类病原体,毒蛇和毒蘑菇等动植物毒素)是人类进化中选择压力的主要来源。人类个体的基因多态性(genetic polymorphism,遗传变异)影响了不同个体对病原体感染的免疫力。理论上,环境中有害生物体的地理分布和攻击强度可以决定与免疫反应相关的遗传变异在全球不同人类族群中的保留与固定频率。作为适应性免疫力的启动器、放大器和记忆性免疫力的储存与提取模块,人类记忆性淋巴细胞的抗原受体复合物的相关遗传变异,极有可能在人类族群中展现出一定的保留和固定痕迹。围绕这个极具挑战性和趣味性的科学问题,刘万里教授与国内外的合作者,以人类IgG1抗体重链编码基因IGHG1的一个单核苷酸级别的基因多态性(rs117518546,IgG1-G396R)为研究起点,开展了一系列由浅入深、交叉学科紧密结合的研究工作。IgG1-G396R影响IgG1型抗原受体膜联重链胞内信号转导区ITT-Tyr下游正五位的编码氨基酸(从不带电最小尺寸甘氨酸G,突变为带正电具有很大氨基酸侧链的精氨酸R)。刘万里团队此前的研究已证实IgG1-G396R为系统性红斑狼疮的新风险因子(Science 2018),也是结直肠癌的新保护因子(JCI 2022)。上述工作发表后,国内外多个研究团队陆续揭示IgG1-G396R在其他临床疾病中的差异性作用。因此,基于上述基础和临床医学研究,分析IgG1-G396R这一遗传多态性在人类种群的分布和起源,并阐明其与疾病易感性及人类进化史的关系,是一个极具科学意义和临床价值的课题。

首先,项目联合研究团队分析全球不同大陆和次大陆现代人的超万人级别的大队列人群基因组数据(GnomAD和1000 Genomes),以及小队列但是包含142种稀少人类族群的西蒙斯基因组多样性计划数据库(Simons Genome Diversity Project)。让人意外的发现是,IgG1-G396R变异体在全球人口出现显著两极化分布态势,其在非洲,欧洲,美洲和大洋洲的主体人口中出现频率极低(minor allele frequency,MAF,仅为万分之几),但是在如下族群人口中频率较高:Bougainville population; Hawaiian population; Dusun population in Malaysia; Chinese Dai in Xishuangbanna; She population in China; Thai from Thailand; Kinh in Ho Chi Minh city, Vietnam; Southern Han Chinese, China; Chinese Han in Beijing, China; Bengali in Bangladesh。

形成鲜明对照且极为有趣的是,这些超高频率的人群在地理位置上展现了集中在东南亚中南半岛地区及其周边人群的趋势,但是IgG1-G396R在同为东亚国家的日本、韩国人群中比例明显低于上述地区的人群,并且在同为上述地区的巴布亚新几内亚和澳大利亚土著个体中并未出现,表明IgG1-G396R可能与某些种族人群以及特定区域的地理、历史、生物学的关键事件是紧密关联的(此类事件的本质,此论文尚未可知,尚需进一步交叉学科深入研究)。通过对群体遗传学数据的分析发现IgG1-G396R在上述地区的人群中位于一个约300kb的连锁不平衡(LD,Linkage disequilibrium)区块上,而且具有较高的固定指数(Fst);进一步的基因连锁分析发现在300kb的LD区块中IgG1-G396R位点所在的更为突出的190kb大小的LD区块进一步展现了较低的核苷酸多样性、Tajima D的负值,在选择性清除分析中展现了较高的被选择可能性,上述医学遗传连锁分析揭示以IgG1-G396R为高峰的190-300kb LD区块在进化上受到了强大的正选择压力(图1)。

图1 IgG1-G396R变异体在全球人群中的分布情况及其对IGHG1基因座的影响

为了进一步分析该变异体的起源,研究团队利用现代人类族群和古智人个体的基因数据,对190kb LD区块的IGHG1基因座进行主成分分析,发现其与Vindija和Chagyrskaya,这两个尼安德特古智人个体的基因组聚类最为接近。此外与基因组上其他的随机190kb区段相比,尼安德特人的基因渐渗(genetic introgression)信号在此190 kb LD区块的IGHG1基因座尤为显著。通过比较古智人基因组和现代人基因组的IGHG1基因座及其20kb侧翼区域的单倍型,发现Vindija 和Chagyrskaya尼安德特人与现今东南亚及附近地区人群在进化距离上更为接近。更有趣的是,具体到IgG1-G396R变异体位点本身,研究团队发现Chagyrskaya尼安德特人作为一个古智人个体并不携带IgG1-G396R变异体,而Vindija尼安德特古智人可能是IgG1-G396R变异体的杂合子携带者(此古智人个体,被2022年诺贝尔奖得主Svante Pääbo发现于欧洲巴尔干半岛克罗地亚的Vindija山洞,此个体也被其命名为Vindija尼安德特古智人);且在时间轴线尺度,Chagyrskaya尼安德特人的出现也远早于Vindija尼安德特古智人,虽然一般认为两者有共同的远古祖先。更进一步,针对存在于Vindija尼安德特人基因组中,但在非洲尼日利亚的伊巴丹约鲁巴人中超过90%的个体不存在的基因变异(这代表Vindija尼安德特人基因组中特有的单倍型特征)进行更深入分析,也进一步揭示这种尼安德特人单倍型在现今东南亚及其相关附近地区人群中的频率最高发。最后,通过调查UK千人基因组数据库中与G396R变异体紧密连锁的9个单核苷酸多态位点(SNP),发现这9个SNP的分布与IgG1-G396R高度相似,而且这9个SNP均存在于 Vindija 和 Chagyrskaya 尼安德特古智人的基因组中。综合上述针对古智人的基因组分析和对东南亚主体人群和周边岛屿的土著人群的研究结果表明,IgG1-G396R变异体可能是在尼安德特古智人单倍型背景上富集(假说一),和/或出现在东南亚及其周边人群的古代祖先中(假说二),虽然两个假说并不绝对互斥(图2)。

图2 IgG1- G396R变异体可能源自尼安德特古智人的单倍型背景

为了探索图1中揭示的以IgG1-G396R为高峰的190-300kb LD区块在进化上受到了强大的正选择压力的源泉,并从功能上进一步证明IgG1-G396R携带者的确具有进化选择优势。研究团队在小鼠模型中实施肺炎链球菌,新冠病毒,沙门氏菌,银环蛇蛇毒(α-BGT)等多种低剂量免疫联合高剂量攻毒致死实验,发现IgG1-G396R能够通过增强抗体应答,提高机体对病原微生物及毒蛇毒素的抵抗作用。更重要的是,联合攻关团队通过对中国深圳和武汉的两个COVID-19病例队列以及相应的健康对照进行流调和遗传分析,发现IgG1-G396R与COVID-19的易感性存在显著相关性。更进一步地利用PBMC来源的RNA测序数据,研究团队发现IgG1-G396R与多个B细胞活化相关基因的表达水平显著相关,提示该变异体可能通过增强淋巴细胞的免疫活化来影响机体免疫功能;针对COVID-19病人队列的血清蛋白组学分析也确认IgG1-G396R与多个淋巴细胞的免疫活化相关信号转导蛋白簇的丰度存在显著关联。项目团队在接种新冠疫苗的志愿者临床队列研究中,招募IgG1-396R的纯合携带者和IgG1-396G的纯合携带者,发现IgG1-396R的纯合携带者在接种新冠疫苗后产生的抗体水平和中和抗体效价明显更高,进一步证实IgG1-G396R变异体对人类免疫功能的增强作用。在小鼠新冠感染实验中,研究人员构建了携带人ACE2转基因(hACE2-Tg)和人IgG1-G396R对应小鼠基因突变的基因敲入小鼠(IgG1-G390R-KI),发现hACE2-Tg和IgG1-G390R-KI的双基因修饰小鼠在SARS-CoV-2感染后表现出更强的免疫防御能力。

综上所述,项目联合攻关团队的一系列交叉学科的研究结果揭示了宿主遗传变异作为疾病表型的影响因素的重要性,特别是在新发SARS-CoV-2传染病和其他人类历史上的感染事件中的潜在作用,这些发现为开发新的疫苗策略和治疗手段提供潜在的生物医学理论框架。此外,该研究还揭示环境中的复合型选择压力(含病毒,细菌类病原体,并叠加毒蛇毒蘑菇等动植物毒素),如何在几万年时空中综合包括历史、地理、生物在内的复合型事件因素,完成塑造人类群体的适应性免疫分子的遗传结构提供了新的科学见解和新的研究范式。

清华大学生命学院、生命中心、免疫学研究所、膜生物学全国重点实验室的刘万里教授是论文的首要通讯作者(lead corresponding author),西湖大学医学院陈相军研究员,华大生命科学研究院金鑫研究员,陆军军医大学邓国宏教授,北京大学黄岩谊教授,清华大学生命学院郗乔然研究员,复旦大学上海医学院陆路研究员是本文的共同通讯作者(co-corresponding author)。本研究的完成需要大力整合临床免疫学、基础免疫学、分子进化生物学、分子细胞生物学、古人类学、疫苗学、医学遗传学、传染病学等多学科的交叉优势,因此本项目由国内外多家研究团队,常年攻关,紧密配合,方予完成。作为总结,清华大学孙文博博士,北京大学杨婷玉博士,重庆医科大学孙凤明博士,复旦大学徐巍博士,以及华大生命科学研究院的刘盼红,蓝贤梅和清华大学高吉博士研究生为本论文的共同第一作者。具体来说,清华大学孙文博博士负责分子细胞免疫学和病原体感染免疫学及文章整理工作,北京大学杨婷玉博士负责古人类分子进化分析工作,重庆医科大学孙凤明博士负责分子医学遗传学分析工作,华大生命科学研究院刘盼红、蓝贤梅负责新冠病人临床队列分析,清华大学高吉负责新冠患者测序数据库再分析,复旦大学徐巍博士负责hACE2-Tg和IgG1-G390R-KI的双基因修饰小鼠在BSL-3实验室的攻毒和病理分析工作。研究过程得到来自清华大学张林琦教授,张敬仁教授,韩国成均馆大学Han-Na Kim教授(负责提供并分析韩国新冠病人的万人级别的大型队列数据),中国科学院动物研究所翟巍巍研究员,华中科技大学程范军教授,深圳市第三人民医院王方教授,华大生命科学研究院朱焕焕,陆军军医大学谭文婷副研究员,北京大学庞玉宏副研究员,清华大学梁清泰博士,李翠峰博士,和刘晓航,陈浩泽,李桐博士研究生的大力支持。本研究团队还致谢清华大学王建斌研究员,娄智勇教授,向烨研究员,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的付巧妹研究员,复旦大学BSL-3实验室工作人员(蔡霞,胡高维,焦凡珂,邢立晓和闫妍),澳大利亚悉尼加文医学研究所Owen Siggs博士,荷兰Helen Pickersgill博士,以及泰国朱拉隆功大学、日本东京大学和理化研究所相关科研人员在科学问题讨论和实验材料方法方面的大力协助。项目联合研究团队得到国家自然科学基金委杰青项目、重大研究计划、专项项目、重点项目,国家科技部重点研发计划,北京自然科学基金重点项目,深圳医学科学研究院临床专项项目,清华大学春风基金、清华大学生命科学中心、清华大学免疫学研究所、清华大学万科公卫学院的基金资助。

原文链接:https://doi.org/10.1038/s41590-024-01944-4