学术动态

王淦/孟平/曾灵团队《Nat Immunol》从头设计多肽精准抑制细胞焦亡孔道功能减轻炎症反应

作者:王淦 来源自:中国免疫学会 点击数:4240 发布时间:2025-10-15

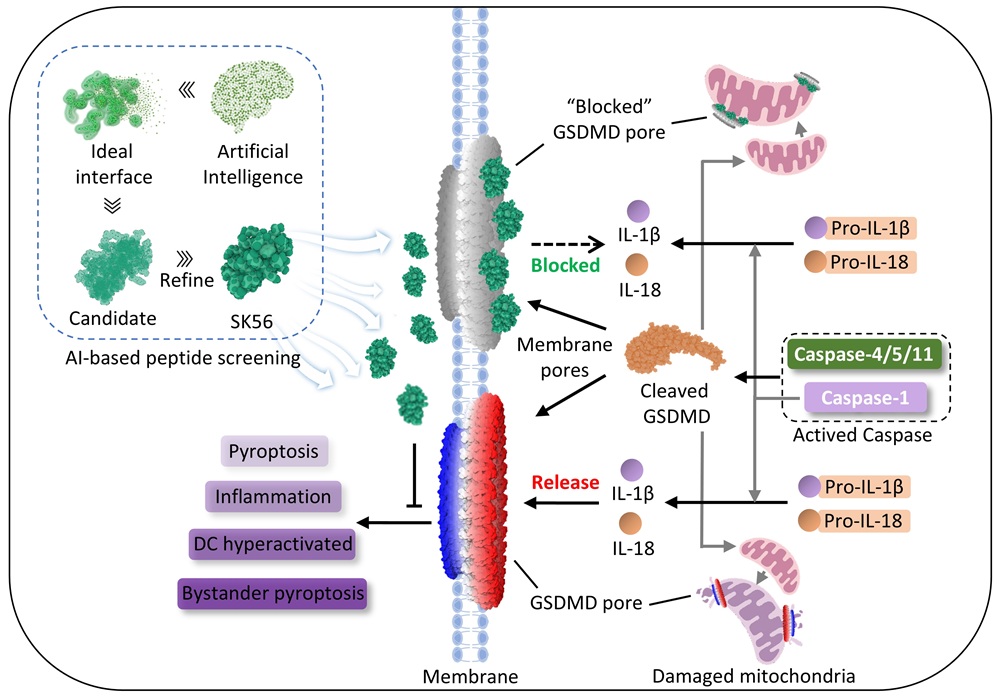

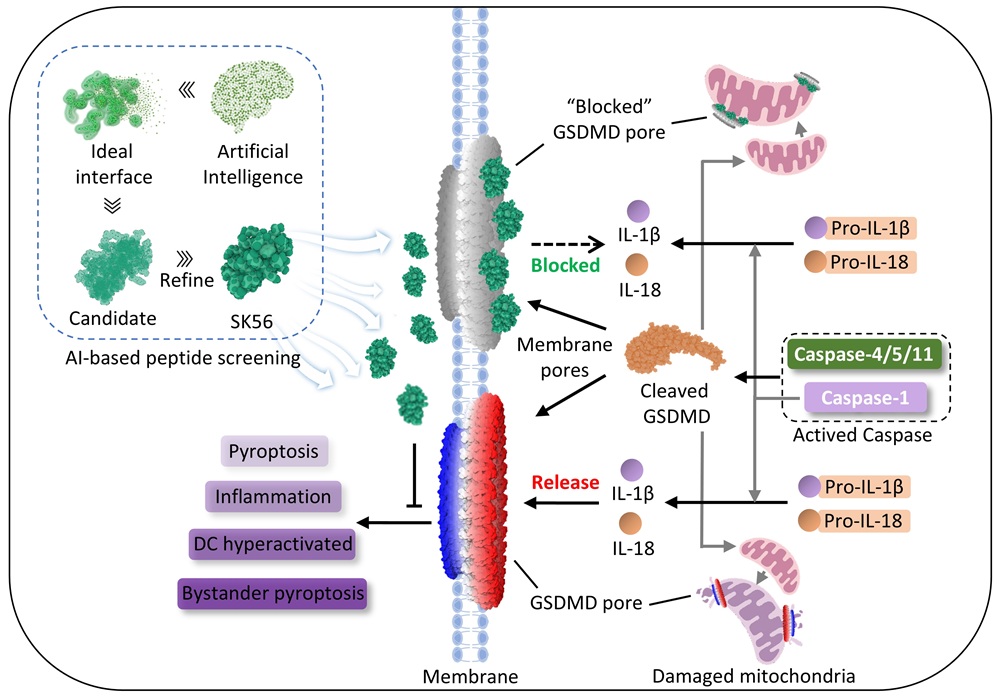

2025年9月15日,中国科学院成都生物研究所王淦团队联合昆明医科大学附属延安医院孟平团队与大坪医院创伤与化学中毒全国重点实验室曾灵团队,在《Nature Immunology》发表题为“Delaying pyroptosis with an AI-screened gasdermin D pore blocker mitigates inflammatory response”的研究论文,并配发同期Research briefing。该研究创新性地采用人工智能辅助设计的大分子多肽,选择性靶向成熟的GSDMD-NT孔道,从而抑制孔道释放炎症因子的功能并减轻后续炎症反应。这一直接作用于成熟GSDMD-NT孔道的干预策略,既能在细胞焦亡发生后发挥作用,也为焦亡相关疾病的靶向治疗提供了全新思路。

炎症性疾病(如脓毒症和自身免疫病)的发病机制与免疫反应过度激活密切相关,其中由gasdermin D(GSDMD)介导的细胞焦亡——一种促炎性的程序性细胞死亡——发挥关键作用。GSDMD被激活后,其N端片段(GSDMD-NT)会在细胞膜及线粒体上形成孔道,引发细胞焦亡并导致大量细胞因子释放。最新研究显示,细胞外囊泡可将成熟的GSDMD-NT孔道转移至邻近细胞,从而扩散焦亡反应;这一现象在脓毒症患者中尤为明显。然而,目前大多数GSDMD抑制剂主要针对膜成孔前的阶段,对已形成的孔道无效,而脓毒症患者通常在孔道形成后才接受治疗。因此,迫切需要能阻断已形成孔道的抑制剂。但由于GSDMD孔道体积大(直径约21纳米)、表面光滑且结构高度动态化,设计此类抑制剂面临重大挑战。此外,完全抑制GSDMD可能影响其生理功能,因此需要实现精准调控而非全然阻断。

为应对这一难题,研究团队利用自研的基于深度学习的原子生成模型TransForPep,进行虚拟筛选以寻找可抑制成熟GSDMD-NT孔道功能的肽类分子,随后通过实验验证筛选结果。研究成功鉴定出肽类分子SK56,该分子能够选择性靶向GSDMD-NT孔道,而不影响白细胞介素-1β的加工或GSDMD的激活。实验结果显示,SK56能有效抑制巨噬细胞的焦亡和细胞因子释放;在孔道形成后,SK56可进入细胞减少线粒体损伤,并依赖细胞的ESCRT膜修复系统促进细胞修复。SK56还能阻止树突状细胞过度激活,避免其摄取来源于焦亡细胞、含GSDMD-NT孔的膜碎片。在人肺泡类器官模型中,SK56有效阻断了焦亡反应向邻近细胞的扩散。在脓毒症延迟治疗模型中,即使在建模后4–16小时才给药,SK56仍显著提高小鼠存活率。该发现表明,SK56对GSDMD-NT孔的选择性抑制既能保留免疫防御功能,又能阻断有害的炎症放大反应,为SK56在脓毒症临床治疗中确定可行的治疗时间窗和干预路径提供了明确依据。

SK56为炎症驱动性疾病(如脓毒症、慢性炎症和自身免疫性疾病)的精准治疗提供了新的候选药物。其在焦亡反应启动后仍能阻断孔道并保护免疫功能,有望重新定义相关疾病的治疗策略。该研究还展示了人工智能引导的肽类设计在靶向“不可成药”生物结构方面的潜力,为生物药物开发开辟新方向。尽管研究数据提供了有力的机制证据,但现有实验模型尚未完全再现自然感染的复杂性,尤其是系统性免疫调控环境。未来,团队将进一步评估SK56在自然感染或创伤模型中的疗效,明确其治疗窗口、与现有抗炎药物的协同作用,并解析SK56与GSDMD相互作用的结构基础。

研究团队最初提出的问题是:能否在不损害免疫防御的前提下,有选择性地限制细胞焦亡,从而开发针对炎症性疾病的靶向疗法?SK56的发现超出预期——它在焦亡反应已开始后仍然有效,挑战了“焦亡一旦触发即不可逆”的传统认知。这一突破不仅拓展了SK56的治疗潜力,也为其他与焦亡相关疾病的治疗提供了新思路。研究团队成员表示:“这促使我们重新思考:人类或许可以更智慧地与炎症共存,而非一味抑制它。”

文中使用的AI模型及训练数据库已免费开源。多肽SK56已申请国家发明专利(专利受理号:202310315378X)。本研究由大坪医院创伤与化学中毒全国重点实验室、昆明市延安医院云南省心血管重点实验室、中国科学院成都生物研究所与西南大学等多学科团队合作完成。西南大学硕士研究生孙剑会和昆明市延安医院助理研究员杨俊为论文共同第一作者。创伤与化学中毒全国重点实验室主任蒋建新院士,昆明市延安医院云南省心血管疾病重点实验室及心血管外科李亚雄主任,昆明市延安医院心血管内科CCU曲海主任为本研究提供了重要的临床诊疗理论与基础研究指导。通讯作者为中国科学院成都生物研究所王淦,昆明市延安医院云南省心血管重点实验室常务副主任孟平及大坪医院创伤与化学中毒全国重点实验室曾灵。项目获得国家自然科学基金委、国家国防科技工业局、云南省心血管系统疾病临床医学研究中心、云南省心血管疾病重点实验室以及云南省和重庆市自然科学基金的资助。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41590-025-02280-x

Research briefing: https://www.nature.com/articles/s41590-025-02294-5

炎症性疾病(如脓毒症和自身免疫病)的发病机制与免疫反应过度激活密切相关,其中由gasdermin D(GSDMD)介导的细胞焦亡——一种促炎性的程序性细胞死亡——发挥关键作用。GSDMD被激活后,其N端片段(GSDMD-NT)会在细胞膜及线粒体上形成孔道,引发细胞焦亡并导致大量细胞因子释放。最新研究显示,细胞外囊泡可将成熟的GSDMD-NT孔道转移至邻近细胞,从而扩散焦亡反应;这一现象在脓毒症患者中尤为明显。然而,目前大多数GSDMD抑制剂主要针对膜成孔前的阶段,对已形成的孔道无效,而脓毒症患者通常在孔道形成后才接受治疗。因此,迫切需要能阻断已形成孔道的抑制剂。但由于GSDMD孔道体积大(直径约21纳米)、表面光滑且结构高度动态化,设计此类抑制剂面临重大挑战。此外,完全抑制GSDMD可能影响其生理功能,因此需要实现精准调控而非全然阻断。

为应对这一难题,研究团队利用自研的基于深度学习的原子生成模型TransForPep,进行虚拟筛选以寻找可抑制成熟GSDMD-NT孔道功能的肽类分子,随后通过实验验证筛选结果。研究成功鉴定出肽类分子SK56,该分子能够选择性靶向GSDMD-NT孔道,而不影响白细胞介素-1β的加工或GSDMD的激活。实验结果显示,SK56能有效抑制巨噬细胞的焦亡和细胞因子释放;在孔道形成后,SK56可进入细胞减少线粒体损伤,并依赖细胞的ESCRT膜修复系统促进细胞修复。SK56还能阻止树突状细胞过度激活,避免其摄取来源于焦亡细胞、含GSDMD-NT孔的膜碎片。在人肺泡类器官模型中,SK56有效阻断了焦亡反应向邻近细胞的扩散。在脓毒症延迟治疗模型中,即使在建模后4–16小时才给药,SK56仍显著提高小鼠存活率。该发现表明,SK56对GSDMD-NT孔的选择性抑制既能保留免疫防御功能,又能阻断有害的炎症放大反应,为SK56在脓毒症临床治疗中确定可行的治疗时间窗和干预路径提供了明确依据。

图 多肽SK56调控GSDMD-NT成熟孔活性的模式图

SK56为炎症驱动性疾病(如脓毒症、慢性炎症和自身免疫性疾病)的精准治疗提供了新的候选药物。其在焦亡反应启动后仍能阻断孔道并保护免疫功能,有望重新定义相关疾病的治疗策略。该研究还展示了人工智能引导的肽类设计在靶向“不可成药”生物结构方面的潜力,为生物药物开发开辟新方向。尽管研究数据提供了有力的机制证据,但现有实验模型尚未完全再现自然感染的复杂性,尤其是系统性免疫调控环境。未来,团队将进一步评估SK56在自然感染或创伤模型中的疗效,明确其治疗窗口、与现有抗炎药物的协同作用,并解析SK56与GSDMD相互作用的结构基础。

研究团队最初提出的问题是:能否在不损害免疫防御的前提下,有选择性地限制细胞焦亡,从而开发针对炎症性疾病的靶向疗法?SK56的发现超出预期——它在焦亡反应已开始后仍然有效,挑战了“焦亡一旦触发即不可逆”的传统认知。这一突破不仅拓展了SK56的治疗潜力,也为其他与焦亡相关疾病的治疗提供了新思路。研究团队成员表示:“这促使我们重新思考:人类或许可以更智慧地与炎症共存,而非一味抑制它。”

文中使用的AI模型及训练数据库已免费开源。多肽SK56已申请国家发明专利(专利受理号:202310315378X)。本研究由大坪医院创伤与化学中毒全国重点实验室、昆明市延安医院云南省心血管重点实验室、中国科学院成都生物研究所与西南大学等多学科团队合作完成。西南大学硕士研究生孙剑会和昆明市延安医院助理研究员杨俊为论文共同第一作者。创伤与化学中毒全国重点实验室主任蒋建新院士,昆明市延安医院云南省心血管疾病重点实验室及心血管外科李亚雄主任,昆明市延安医院心血管内科CCU曲海主任为本研究提供了重要的临床诊疗理论与基础研究指导。通讯作者为中国科学院成都生物研究所王淦,昆明市延安医院云南省心血管重点实验室常务副主任孟平及大坪医院创伤与化学中毒全国重点实验室曾灵。项目获得国家自然科学基金委、国家国防科技工业局、云南省心血管系统疾病临床医学研究中心、云南省心血管疾病重点实验室以及云南省和重庆市自然科学基金的资助。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41590-025-02280-x

Research briefing: https://www.nature.com/articles/s41590-025-02294-5